こういった悩みに答えます。

この記事の内容

この記事を書いた人

今回は『ChatGPTのレポート作成はバレるので注意』というテーマです。

ちなみに、この記事では[これからChatGPTにレポートを書いてもらう人向け]or[もうChatGPTにレポートを書いてもらった人向け]の2つのパターンに分けています。

各パターンへのリンク

「これから生成AIを使いつつ、レポートを書いていくぜ」という人は、本記事の『ChatGPTでレポートを書くときの使い方を、5つのステップで解説』をどうぞ。手順ごとに解説しています。

一方で「もうレポートを書いたけど、バレるか不安...」という人は『ChatGPTで大学のレポートを作成しつつ、バレる可能性を減らすコツ』をどうぞ。バレないためのコツみたいな感じ。

前置きが長くなりましたね。

では、いきましょう (`・ω・´)

ChatGPTのレポート作成は『バレる』ので注意【生成AIでバレた話】

結論、わりとバレるので注意です。

レポート作成で、ChatGPTがバレる理由

レポートの全ての文章をAIに書かせるから。

つまり「AIっぽい」とバレるからですね。

NG:教授にバレるケース

OK:教授にバレないケース

上記のとおり。違いとしては『あなたの考えが文章に入っているか』です。

・後者 → 考えがあるのでバレにくい

極端かもですが、すべてChatGPTに書いてもらうと、あきらかに「これって大学生が使う言葉じゃないな...」とか「大学生にしては、クオリティが高いな...」とバレちゃいますからね。

※良くも悪くも、ChatGPTを使いまくると、レポートのクオリティが上がっちゃいます。それがバレる可能性を上げちゃうので、いい感じにクオリティを下げる必要があるんですよね (`・ω・´)

生成AIで作成したレポートがバレた話

これは友達の話です。反面教師にどうぞ。

生成AIで作成したレポートがバレた

大学の友達の米田くんは、文章を書くのが超苦手でした。

なので、レポート課題をマルっとChatGPTに書いてもらったんですよね。

上記のテーマがレポート課題だったので「800字で書いて」みたいな感じで、ChatGPTに指示を出しつつ、返ってきた内容をチェックせずに、そのまま提出しちゃったんですよね。

その結果、教授より「このレポートって、自分で書いたの?」と聞かれちゃいまして、ChatGPTで書いたことがバレたんですよね。そして、米田くんはレポートの再提出になったらしいです。

米田くんが教授から言われたこと

じゃあ、なんで生成AIで書いたことがバレたかと言うと、下記の理由です。

- 文章がキレイすぎて、逆に違和感

- 米田くんの意見が全く入ってない

- 大学生が知らないような言葉遣い

シンプルに言うと『整いすぎて、逆に怪しさマックスだった』ということ。

これが大学生がレポートでChatGPTを使ったときにバレる可能性ですよね。

わりとバレる可能性は減らせるよ

とはいえ、バレないためのコツはありますよ。

- 自分の考えを入れて独自性を出す

- ChatGPTの文章を丸コピペしない

- 構成などは生成AIと一緒に考える

上記のとおりでして、ChatGPTと一緒にレポートの構成から文章を考えつつ、出力された文章を丸コピペしなければ、バレることはないかなと思います。

僕の考え:ChatGPTを使いまくってOK

結論、ゴリゴリ使っていくべきですよ。

キレイ事を言う人が多い話

ChatGPTを使うことに対して、下記のような意見があるかもです。

- 自分の頭で物事を考えなくなる

- 大学生の学習機会を逃してしまう

- 社会に出てから困るのは自分だよ

上記のとおりで、生成AIなどのツールを否定的に考える人が多いです。

使わないほうが将来的に危険です

現在、僕は外資系のIT企業で働いていますが、積極的に生成AIを使うことが求められています。理由としては「今後の社会 = 生成AIをどのように使いこなせるかが重要になるから」ですね。

もちろん、どんなツールも使い方次第ですが、キレイ事で生成AIを使わないのは、マジでモッタイナイです。使えるチャンスがあるなら、ガンガン使うべきですし、使いこなすべきですよ。

ChatGPTを使うコツ(バレないための対策)

「答えを出すためのツール」より『一緒に答えを見つける仲間』と考えるべき。

NGな生成AIの使い方

おすすめな生成AIの使い方

上記のとおりです。おそらく、これからの時代は[AIに答えを求める人]よりも[AIと一緒に答えの質を高める / 別の切り口で答えを出せる人]が重要視されるはずです。

ChatGPTなどの生成AIをうまく使えば、自分の脳を拡張(レベルアップ)できちゃうんですよね。これって神ツールだと思っておりまして、大切なことは『どうやって拡張させるか』です。

せっかくレポート作成などで生成AIを使う機会があるなら、単に答えを求めるだけじゃなく「どうやったら、良い答えが返ってくるか?」とか「どんな問いが最適か?」と考えるのがベスト。

ChatGPTでレポートを書くときの使い方を、5つのステップで解説

以下の5ステップで書けばOKです。

- 教授から出されたテーマを確認する

- ChatGPTにレポート構成を相談する

- 序論・本論・結論に分けてチェック

- レポートの構成ごとに作成を進める

- 文章を読みつつ、添削と校正をする

では、順に説明していきますね。

手順①:教授から出されたテーマを確認する

教授から送られたメールや、授業中に教授が話していた内容をチェックですね。

具体例:レポートのテーマ確認

・文字数:2,000文字から3,000文字

・提出期限:7月29日(火)まで

・提出方法:教授にメールで添付

・参考文献:必ず2つ以上を使う

とくに、見るべきポイントは[テーマ]と[文字数]の2つでして「テーマが違う」とか「文字数が足りていない」とかだと、ChatGPTを使う以前に、レポートを提出しても評価ゼロです。

手順②:ChatGPTにレポート構成を相談する

レポートは3つのパートに分かれています。

レポートの構成とパート分け

よく言われている[序論]・[本論]・[結論]の3つのパートですね。

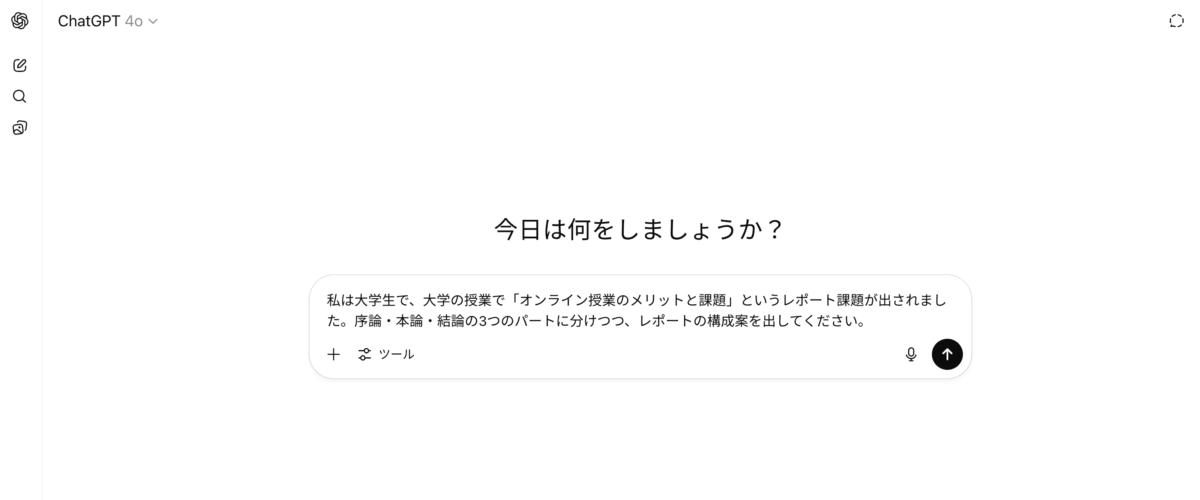

そして、レポートのテーマをベースにしつつ、まずはパートごとで相談です。

レポート構成をパートごとに相談

上記の指示文章(プロンプト)をChatGPTに投げちゃえばOKです。

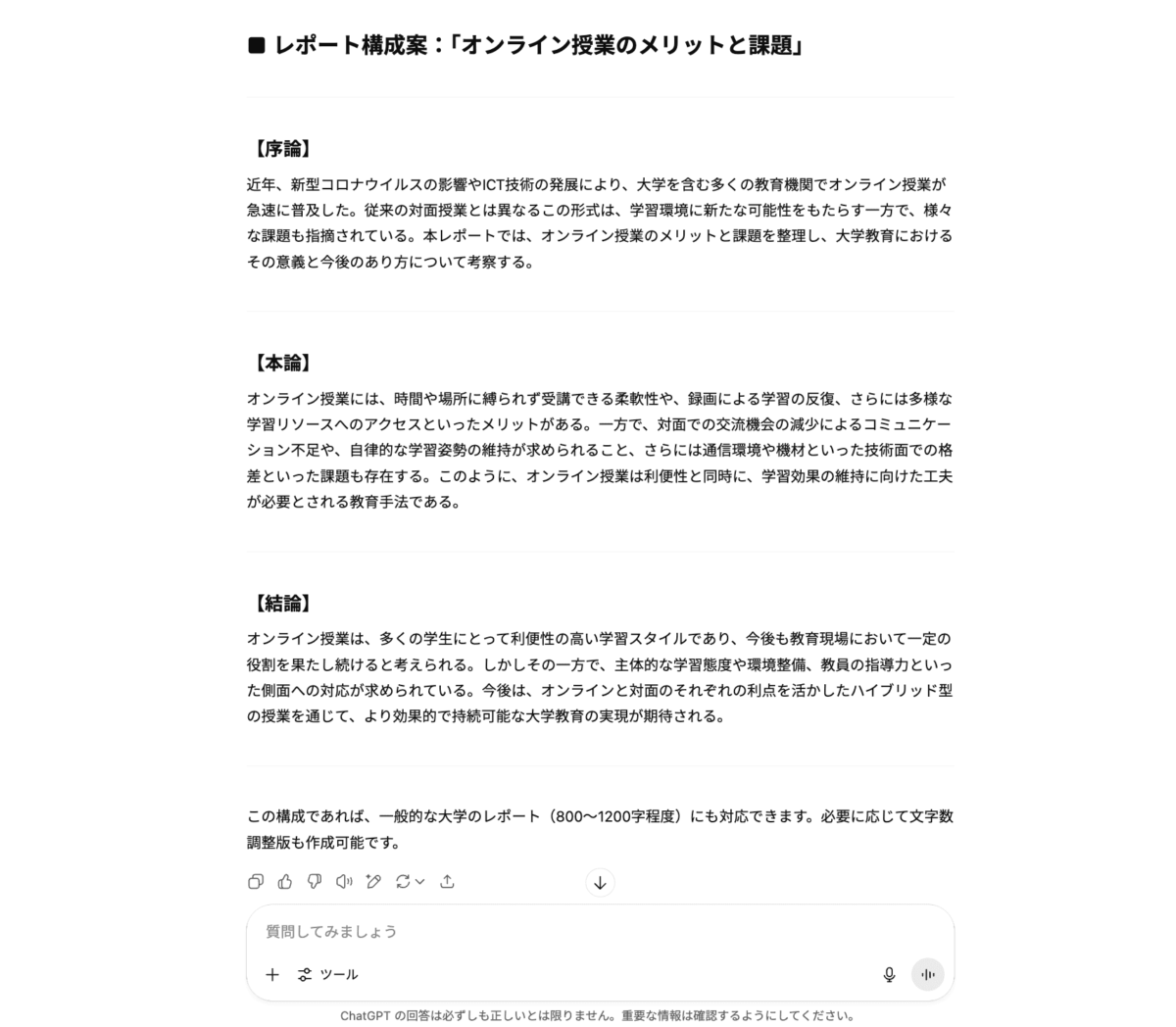

ChatGPTからの回答

こんな感じで[序論]・[本論]・[結論]の3つのパートをベースにしつつ、ChatGPTが構成案を出してくれましたね。ぶっちゃけ、大学のレポート作成は、ChatGPTがあれば余裕ですね。

手順③:序論・本論・結論に分けてチェック

ただ、テーマ + 各パートの構成を出してもらっても、ちょっと方向性が違う可能性ありです。その場合は「全体をごっそりと変える」or「各パートごとで変える」の2つの方法が効果的ですよ。

例①:全体をごっそりと変える

最初にChatGPTから出力された方向性が[大学におけるオンライン授業について]だったとします。もし方向性として[高校におけるオンライン授業について]にしたい場合を想定します。

上記のとおりで、ChatGPTに方向性を指示出しすれば、ごっそりと変更できますからね。最初に方向性をミスると、あとから修正がメンドウなので、このタイミングで変更しちゃうべきです。

例②:各パートごとに変える

方向性は合っているけど「本論がズレているな...」などの場合です。各パートごとに、ChatGPTに指示出しをすると、サクッと解決できますよ。

上記のとおり。あくまで[序論]・[本論]・[結論]の構成ベースで指示出しをしていますが、ほぼレポートとして完成していますよね。あとは、少し修正すれば、レポート作成は終了。

手順④:レポートの構成ごとに作成を進める

[序論]・[本論]・[結論]を一気にChatGPTに書いてもらうのもありですが、あとから1つずつ修正をするのがメンドウなので、パートごとに進めていくと楽。

具体的には「序論を書いてもらいつつ確認」→「本論を書いてもらいつつ確認」→「結論を書いてもらいつつ確認」の3ステップですね。

文字数を指定してあげよう

| 割合の目安 | 2,000文字の場合 | |

| 序論(書き出し) | 10% | (200文字くらい) |

| 本論(中心部分) | 70% | (1,400文字くらい) |

| 結論(まとめ) | 20% | (400文字くらい) |

あくまで目安程度ですが、上記がレポートの構成ごとの文字数目安です。

上記をベースにしつつ、まずは序論からChatGPTに書いてもらいますね。

例:まずは序論を書いてもらう

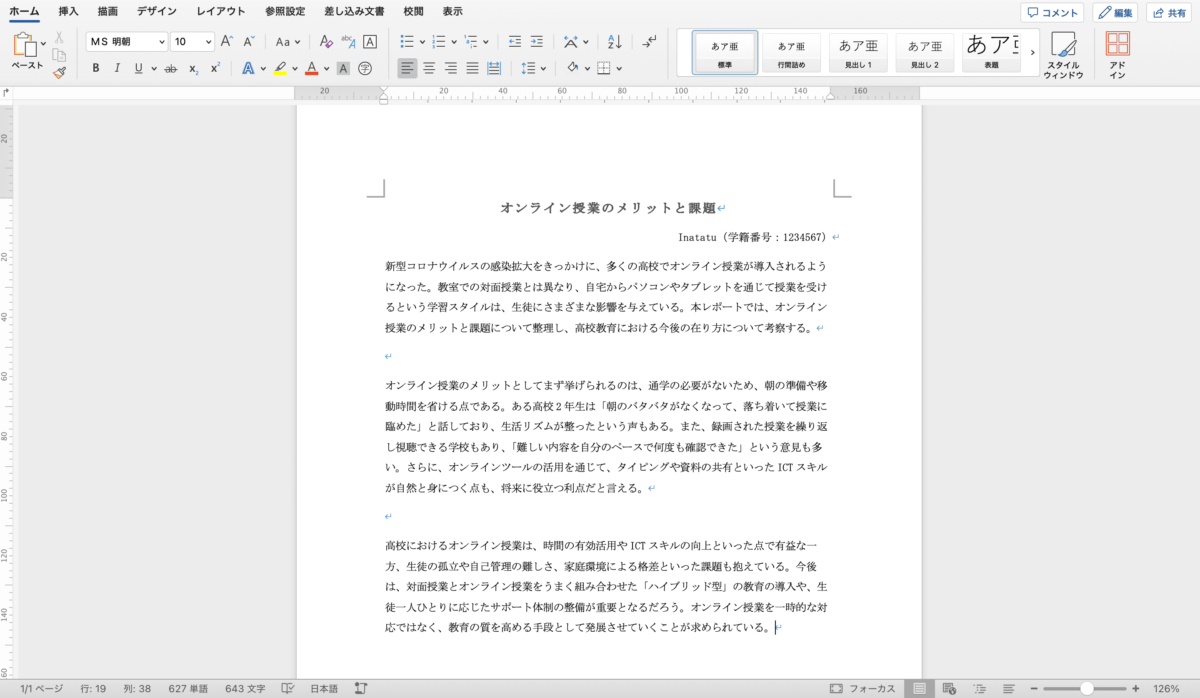

欲しい文字数の序論が返ってきましたね。あとは、言葉の使い方や内容を少し修正しつつ、提出するレポートのWord(ワード)などにコピペすればOKです。

Wordにコピペしました

なお、上記のようなレポートのタイトルの書き方については【簡単】レポートのタイトルの付け方 + 書き方を良い例を使って解説という記事で解説しているので、そちらを参考にどうぞ。

あとは「序論を書いてもらいつつ確認」→「本論を書いてもらいつつ確認」→「結論を書いてもらいつつ確認」の3ステップで、レポートをChatGPTに作成してもらえばOKです。

手順⑤:文章を読みつつ、添削と校正をする

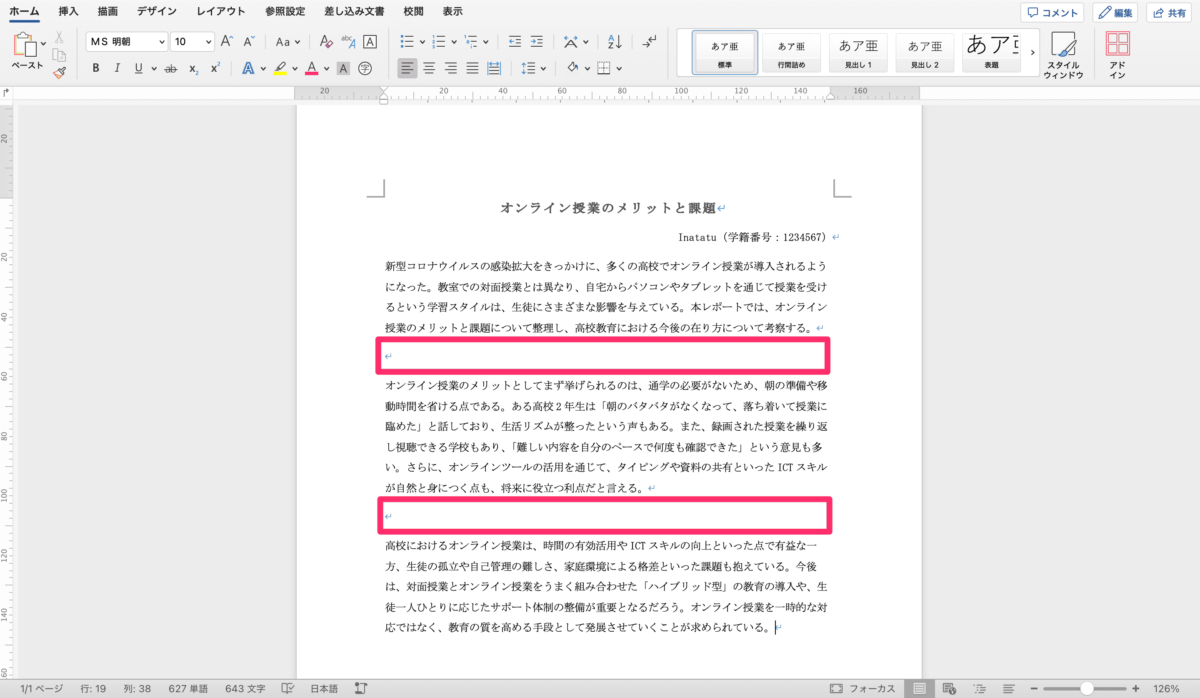

レポートの構成ごと(序論・本論・結論)に分けて書いたので、全体的に方向性がズレていたり、不自然な文章になっている可能性ありです。

不自然になりがちなポイント

パートとパートの間ですね。いわゆる、文章の繋ぎ目でして、ChatGPTにレポート作成を依頼すると、ここが不自然になりがちです。

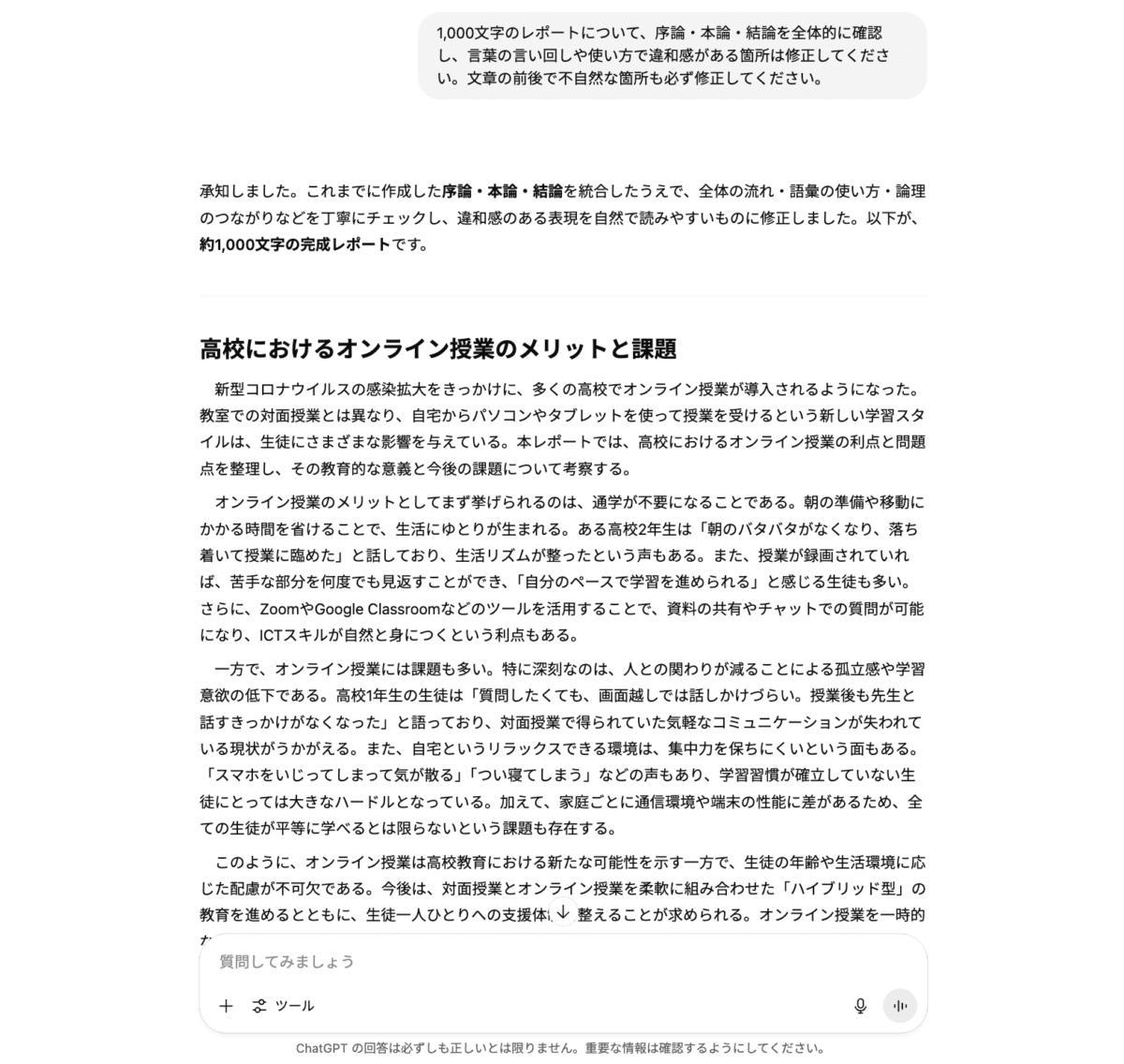

修正もChatGPTに聞いてみる

文字数が多い場合は、レポートの構成ごと分けなきゃですが、1,000文字から2,000文字くらいなら、丸ごと投げちゃってOKです。具体的には、以下の文章をChatGPTに投げちゃう感じです。

上記のようなプロンプト(AIへの指示)を投げればOKです。ChatGPTから返ってきた文章を読みつつ、不自然でなければ、レポート作成は完了。

ぶっちゃけ、大学のレポート作成ってメンドウですよね。もちろん、ChatGPTを使ったからといって、5秒で終わるわけじゃないですが、かなり楽になるはず。

おまけ:生成AIの判定ツールを使ってみる

「ChatGPTがバレるか心配だ…」という人へ。

生成AI判定ツールが便利です

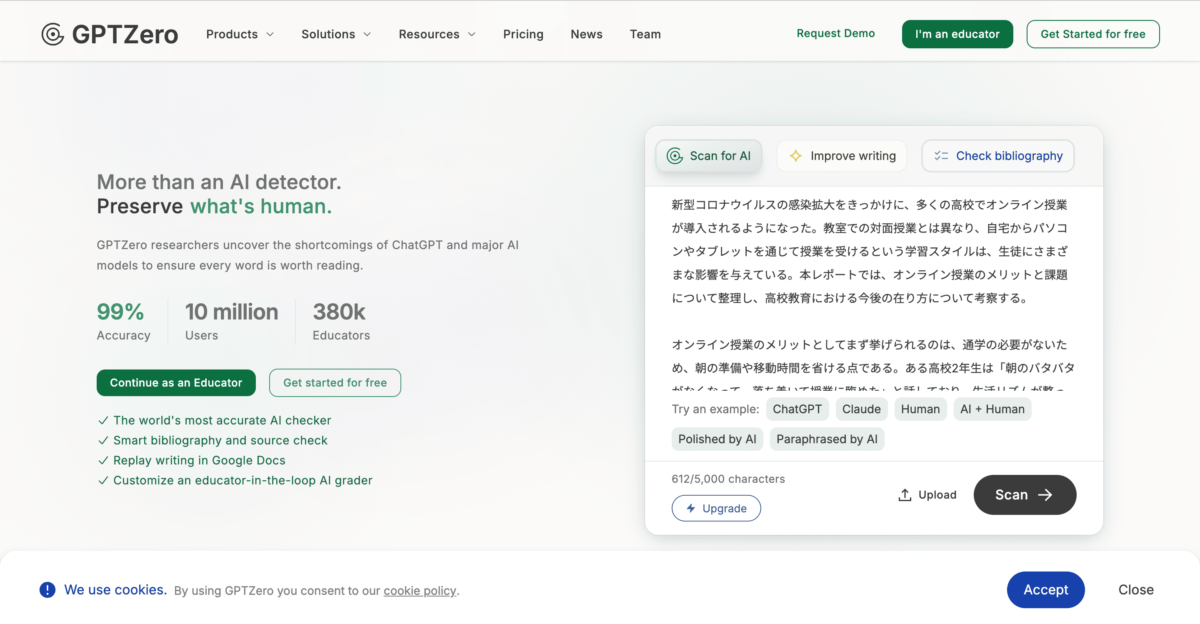

いろいろなツールがありますが『GPT Zero』というAI検出ツールを使うのがベストですね。

ChatGPTで作成した文章をツールに入力すればOKするイメージです。

というのも、レポートのような固い文章は、どうしてもAIっぽさが出てしまうからですね。

なので、AI判定に引っかかったとしても、そこまで気にしなくてOKかなと思います。

ChatGPTで大学のレポートを作成しつつ、バレる可能性を減らすコツ

最後は、バレないためのコツですかね。

- 大学が禁止しているか確認しておく

- 自分の考えを入れて独自性を出す

- レポート内で引用や参考文献を書く

- 生成AIを見破るツールでチェック

こちらの4つのコツを意識すればOK。

というわけで、1つずつ解説をしていきます。

コツ①:大学が禁止しているか確認しておく

そもそも「大学側がChatGPTを禁止していないか?」のチェックですね。

簡単なチェック方法

「論文・レポート試験において、生成AIによって生成されたものを自身が作成したものとして提出することを認めないこととし、これに反する行為が判明した場合には不正行為として取り扱い、厳正に対処します。」

僕が卒業した同志社大学の場合は「学習でのChatGPTの利用はOKだけど、レポート試験や課題での提出はNGっす」といった内容が発表されていました。

これは同志社大学に限らず、他の大学でもあるかもなので、まずは[大学名 ChatGPT]とか[大学名 生成AI]などでググりつつ、大学側から禁止されていないか確認した方がいいかもですね。

コツ②:自分の考えを入れて独自性を出す

ChatGPTで書いたレポートがバレる理由は「自分の考えが入っていないから」です。つまり、逆に言えば『レポートで自分の考えを入れまくる = バレる可能性が減る』ですよね。

NG例:自分の考えが入っていない

OK例:自分の考えが入っている

上記のとおり。イメージできますかね。

シンプルな言い方をするなら、ChatGPTで書いてもらった文章に対して「私が書いたっす」という要素をプラスしていく感じです。これをすれば、バレる可能性はグッと減りますよ。

コツ③:レポート内で引用や参考文献を書く

これはChatGPTを使ったレポート作成に限らずですが、引用や参考文献は大切。

引用や参考文献とは?

引用は「他人が書いた文章やデータをそのまま使うこと」でして、引用した文章やデータは、レポートの最後に「どこから持ってきたか?」を参考文献として書く必要があるんですよね。

引用のイメージは、こんな感じですね。

そして、参考文献のイメージも書きますね。

上記のとおりで、レポートの最後にリンクなどをまとめる感じです。

ChatGPTで書いたレポートを、よりバレにくくするためには、文章の中に引用などを適度にぶちこみつつ、最後に参考文献を書いておくと、ほぼバレる可能性はゼロになるかなと思います。

コツ④:生成AIを見破るツールでチェック

『GPT Zero』などの生成AI検出ツールを使っておくのもありかなと思います。

大学の教授もツールは使うはず

完全に予想ですが、大学側もガッツリとChatGPT対策はしているはずです。

生成AI検出ツールを使いつつ、AI判定がされなければ、大学の教授が使っているAI検出ツールにも反応しないからですね。もちろん、教授側の方が性能が高いかもですが、バレないと思います。

まとめ:ChatGPTの使い方と作成のコツがわかれば、バレないよ

今回は『ChatGPTのレポート作成はバレるので注意』というテーマでした。

この記事では[これからChatGPTにレポートを書いてもらう人向け]or[もうChatGPTにレポートを書いてもらった人向け]の2つのパターンに分けつつ解説したので、振り返りにどうぞ。

各パターンへのリンク

ぶっちゃけ、大学側がChatGPTなどの生成AIの利用を禁止していないなら、ガンガン使ってOKかなと思います。逆に使わないで1からレポートを作成するのって、マジで無理ゲーですからね。

ただ[大学名 ChatGPT]とかでググった時に「うちの大学はChatGPTの利用を禁止する」みたいな内容があれば、ChatGPTを含む生成AIツールの利用はしない方がいいかなと思います。

とはいえ『ChatGPTから返ってきた文章をそのまま出す』がNGであって「ChatGPTにアイデア出しをしてもらう」とか「生成AIに方向性を相談する」であれば、全然OKだと思うんですよね。

このあたりはうまい使い方が必要になるので、バランス良く使っていくのがいいかもです。というわけで、最高の大学生活をどうぞ (`・ω・´)